samourai a écrit:Yen a un que je me rappelle pas le nom celui qui est à gauche paco sur la troisième photo de ton deuxième envoi, pas mal doivent le savoir et l'ortographe d'un sur la première photo du 2éme envoi Casatmijana ???? sur que j'ai faux

SEB a écrit:sur L'Equipe

SEB a écrit:Mais en termes de couillus, je pense que le niveau a fortement chuté ! Parce que là, sur la photo, au m², tu as un sacrés paquets de testostérones !

et fin de l'épisode. C’était le bon temps

et fin de l'épisode. C’était le bon tempsPHIL a écrit:on ne te vois pas !!!

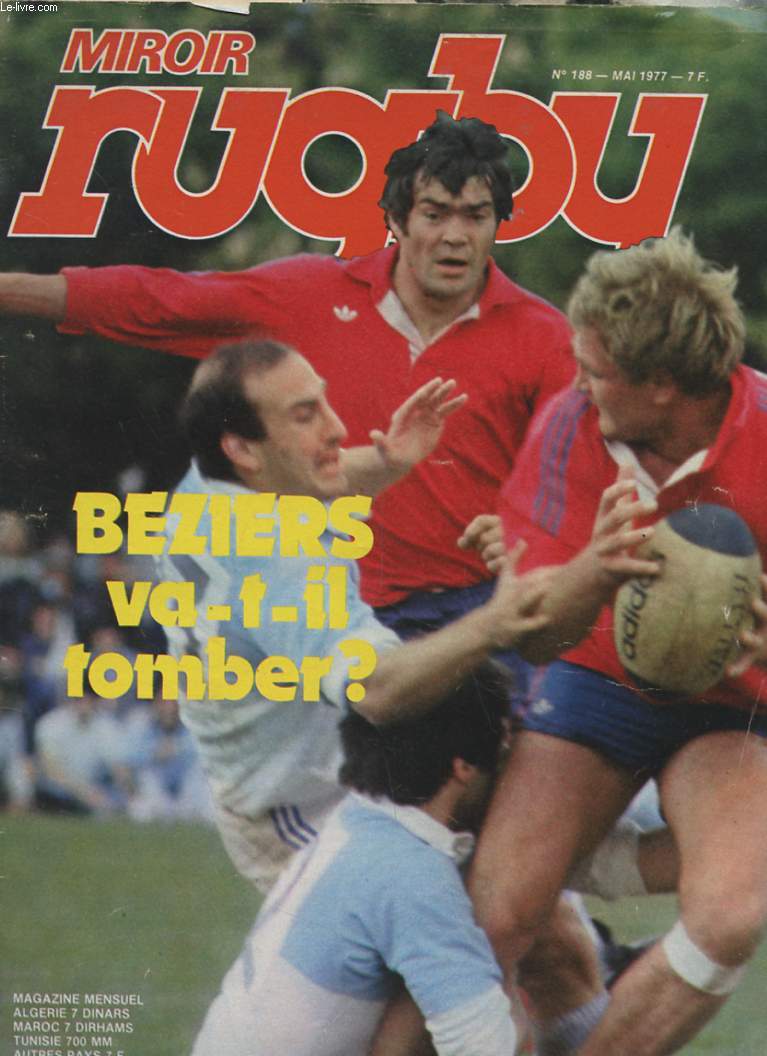

Talent, palmarès, style de jeu : tout opposait Jacques Fouroux et Richard Astre, les deux grands demis de mêlée français des années 1970. Tout, sauf peut-être l’autorité qu’ils dégageaient…

Son parcours

Né le 28 août 1948, Richard Astre (surnommé le roi Richard) est le fils d’un joueur du Stade Toulousain. Mais c’est au TOEC qu’il fait ses classes avant de rejoindre l’AS Béziers en 1967, repéré par Pierre Danos. Il s’impose immédiatement dans l’équipe de Raoul Barrière qui en fait son capitaine. Il remporte son premier titre de champion de France en 1971. Cinq autres (1972, 1974, 1975, 1977 et 1978) suivront. A l’issue de la saison 1977-1978, il décide pourtant de quitter Béziers, peu avant Raoul Barrière, en raison d’une grave crise interne.

Son style

Très proche de Pierre Danos, le demi de mêlée de la première grande équipe de Béziers au début des années 1960, le style de Richard Astre se caractérise par l’inventivité, l’audace et l’élégance du geste. « Richard était, à mon sens, le seul joueur capable de sentir un match à chaud, témoigne Jean-Claude Skréla. Au bout de dix minutes, il savait ce qu’il ne fallait plus faire de ce qui était prévu. »

C’était aussi un formidable meneur d’hommes, le parfait chef d’orchestre du Béziers des années 1970. « Les Biterrois ne se parlaient jamais, poursuit Skréla, mais tous regardaient Astre qui les commandait par des signes. C’était impressionnant

Fait marquant

Considéré comme l’un des tous meilleurs demis de mêlée des années 1970, Astre ne compte qu’une dizaine de sélections avec le XV de France (onze pour être précis). En fait, le courant ne passait pas avec les sélectionneurs qui le trouvait trop fragile (alors qu’il n’était jamais blessé) et surtout, qui craignait qu’il n’imprime trop le style biterrois à l’équipe de France. Malgré de bonnes prestations (Roumanie 1972 pour ses débuts, Angleterre 1975 ou Australie 1976), il ne fut jamais adopté ni installé, constamment mis en concurrence avec ses rivaux : Max Barrau et Jacques Fouroux.

SOURCES

Jean-Pierre Lacour, « Les grands du rugby » : reader’s digest, 2000

« Quand tout Béziers regardait l’Astre » : Midi Olympique, HS, 2004

Solide en mêlée, rude au combat, titré à 10 reprises : le pilier incarna plus que tout autre le Béziers ultra-dominant des années 1970 et 1980.

23% Thomas Domingo

Comme Thomas Domingo, Armand Vaquerin jouait le plus souvent à gauche de la première ligne. Comme Domingo, il s’imposa très tôt en club comme en équipe de France. Il avait à peine 20 ans lorsqu’il fut sacré pour la première fois champion de France en 1971. La même année, il était convoqué pour le match du XV de France en Ecosse.

34% David Douillet

Avec Douillet, Vaquerin partage un point commun : un palmarès hors du commun. De 1971 à 1984, il participe à toute l’aventure de la grande équipe de l’AS Béziers. Il remporte trois challenges Yves du Manoir et surtout dix boucliers de Brennus, un record. Contrairement à Douillet, il ne connut pas la même réussite au niveau international. Vaquerin ne totalise que 17 sélections jusqu’en 1980, barré en équipe de France par des joueurs comme Hortoland (qu’il côtoya à ses débuts à Béziers avant qu’il ne parte pour Narbonne) Cholley ou Azarete.

53% Bill the butcher

Mais au-delà de son palmarès, ce qu’il reste d’Armand Vaquerin, c’est l’image d’un joueur rude et violent. Pour gagner, peu de chose pouvait l’arrêter et lorsque les débats se tendaient, il était rarement le dernier à relever les mêlées. Les Anglais l’ont d’ailleurs inscrit à leur palmarès des 10 « Français les plus effrayants ».

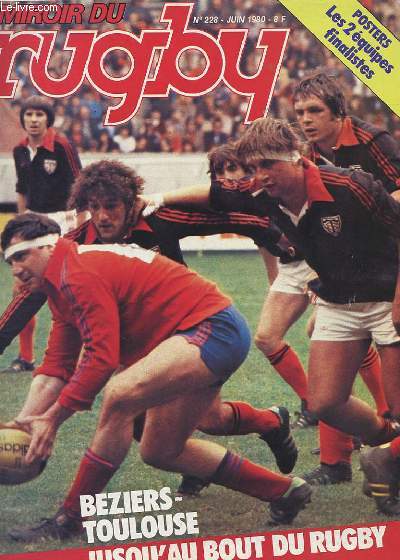

Dix ans après son premier titre de champion, l’AS Béziers retrouve la finale du championnat face aux corsaires toulonnais. La finale promet une rude empoignade. Les amateurs ne seront déçus.

« Le RCT avait une équipe sans humour et très rude, l’AS Béziers, une équipe très rude et sans humour », écrit Daniel Herrero, titulaire au coup d’envoi de cette finale 1971. « Rien ne manquait à Béziers dans l’arsenal stratégique du combat et personne n’égala jamais sa marche en avant collective, la qualité de ses mauls, déroulés et libérations rapides, poursuivait-il (…) Pour que Béziers choisisse d’envoyer le ballon vers les ailes, il fallait vraiment que les blessés moribonds jonchent le camp de l’adversaire. » A « Midi Olympique », sous la plume de Georges Pastre, on salivait d’avance au combat d’avants : « ce « huit » d’André Herrero trouvait enfin devant lui un mur de muscles, d’os, de technique, de jeunesse. »

Génération dorée

Mais cette finale Béziers-Toulon, si elle devait produire un gros combat entre les deux meilleurs packs de France, devait aussi opposer deux générations de joueurs : face à une équipe toulonnaise vieillissante, symbolisée par son capitaine André Herrero (33 ans) se dressait en effet la jeunesse biterroise incarnée par Richard Astre (23 ans).

Le Béziers de 1971 est en effet essentiellement bâti autour de l’équipe championne de France Crabos 1968, celle des Cabrol, Danos, Cantoni, Saisset, Hortoland, Martin, Buonomo, Astre, Lavagne, Senal… Certains avaient eu Raoul Barrière comme professeur d’EPS. Ils le retrouveraient dès la saison 1968-1969 au sein de l’équipe première de l’AS Béziers.

Barrière croit en cette génération. Il se donne quatre ans pour en faire l’un des ténors du rugby français. « Les saisons 1968-1969 et 1969-1970 ont été fondamentales pour l’édification du grand Béziers, se rappelle Henri Cabrol, l’ouvreur. Par ses méthodes d’entraînement, Raoul Barrière a transformé notre équipe de jeunots en équipe de vieux briscards tenant déjà la dragée haute à l’élite de notre championnat. »

A raison de deux entraînements par semaine (une révolution pour l’époque), un le mercredi soir, l’autre le vendredi soir agrémenté de séances de tableau noir, Barrière façonne son équipe. « On le craignait, continue Cabrol. Il était très autoritaire et on n’osait pas lui répondre. Même si nous le redoutions, il représentait pour nous tous bien plus qu’un entraîneur, un véritable éducateur très sensible aux valeurs telles que le travail, l’humilité, la solidarité… »

Ascension

Il suffira en fait de deux saisons d’apprentissage pour que ce groupe prenne conscience de son potentiel. Le déclic se produit lors du bouclier d’automne 1970 que les Biterrois remportent face à Brive, Dax et Toulouse. Tactiquement, c’est aussi le moment où Barrière décide de repositionner Henri Cabrol à l’ouverture, laissant le poste d’arrière libre pour Cantoni.

« Si le pack carbure comme contre Agen, alors il neutralisera celui de Toulon. Comme nos demis sont nettement supérieurs et si Cantoni nous sort un match de derrière les fagots »

L’AS Béziers sort en tête des phases de poule avant d’éliminer Poitiers en 16ème, Dijon en 8ème, Bagnères en quart et Agen en demi. En finale, c’est donc le RCT que les Biterrois vont retrouver, un RCT qu’ils ont battu au printemps lors du challenge Cadenat en passant cinq essais et en marquant 22 points. Tout le monde prédit un gros combat. Seul Roger Bousquet, le trois-quart des champions de 1961, ne l’envisage pas ainsi : « La décision se fera derrière, affirme-t-il dans les colonnes de Midi Olympique du 13 mai 1971. Si le pack carbure comme contre Agen, alors il neutralisera celui de Toulon. Comme nos demis sont nettement supérieurs et si Cantoni nous sort un match de derrière les fagots…. Je le répète, ce sont nos lignes arrières qui feront la décision. »

A la mi-temps, les Biterrois tiennent le coup. Ils sont à égalité avec les Toulonnais six partout, un drop d’Astre et une pénalité de Cabrol ayant répondu à deux pénalités de Labourre. Mais pour la première fois de la saison, ils sont dominés dans la conquête, une domination que concrétise d’ailleurs Labourre en passant sa troisième pénalité peu après le repos.

L’affaire Herrero

L’incident décisif se produisit vers l’heure de jeu : la blessure d’André Herrero, côtes cassées par un coup de pied anonyme. Son frère André y vit l’œuvre d’Estève, d’autres avancèrent que c’était celle de Sénal. « Terrassé par un coup de pied que l’on ne réserve pas à son pire ennemi, racontait Daniel Herrero, mon frère, dont le courage n’était plus à prouver, dut abandonner sa troupe, le corps fracassé. Il rejoignit de nouveau la bataille quelques minutes plus tard, le thorax enfoncé. »

« Nous fûmes vaincus sans vengeance. Sans rébellion. Et nous ne nous le sommes jamais pardonné »

« A Toulon, depuis mille ans, lorsqu’un joueur était envoyé à l’hosto par un acte de violence délibéré, soit l’arbitre expulsait le fautif, et le match reprenait normalement son cours, soit l’arbitre laissait passer, et faire justice nous incombait, afin de rectifier l’équilibre numérique, poursuivait-il. Mais le jour fatal de cette finale, nous manquâmes à la tradition. A la sortie d’André, Carrère et Gruarin, les anciens de grande réputation, assurèrent la direction de l’équipe. Ils n’aimaient guère la loi du talion. Ils choisirent d’imposer le jeu loyal et la quête de la victoire dans le fair-play. Et nous fûmes vaincus sans vengeance. Sans rébellion. Et nous ne nous le sommes jamais pardonné… »

Du côté biterrois, on ne voyait évidemment pas les choses de la même façon. « Il ne peut s’agir d’Estève : nous ne l’utilisions pas dans les mêlées ouvertes et surtout il n’était pas présent sur l’action où s’est blessé Herrero, argumentait Cabrol. On ne comprend pas ce qui a pu se passer car personne n’a rien vu. A mon avis, il a plutôt été victime d’un choc entre troisièmes lignes et je pense qu’il a été blessé involontairement par Olivier Saisset ou par son propre frère Daniel. »

Une chose est sûre : la bataille avait basculé. A la 72ème, une folle relance (la seule ?) de Cantoni aboutissait à l’essai de Séguier. Comme en 1968, les Toulonnais étaient contraints à la prolongation mais la force leur manquait. Henri Cabrol se rappelle que « cet essai les a littéralement assommé ». La prolongation ne fut pour eux qu’un long calvaire. Une pénalité du même Cabrol donnait l’avantage à Béziers à la 86ème, un avantage qui enflait trois minutes plus tard avec le deuxième essai de Séguier.

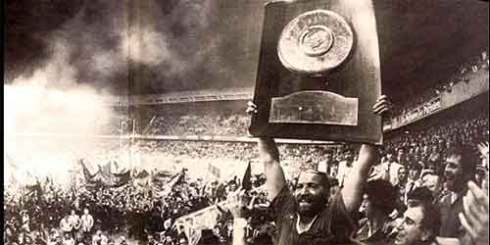

Béziers s’imposait 15 à 9. Au retour aux vestiaires, Raoul Barrière félicitait ses joueurs : « vous êtes champions de France, c’est bien ! Dorénavant, prouvez que vous le méritez ! ». Un peu plus tard, il affirmait à la presse : « On ne mettra pas dix ans pour remporter un troisième titre. Avec neuf autres titres remportés jusqu’en 1984, il ne croyait pas si bien dire.

SOURCES

« Prolongations illuminées sous la pluie » : Midi Olympique, HS, 2004

Henri Garcia, « la légende du rugby » : Liber, 1997

Daniel Herrero, « L’esprit du jeu, l’âme des peuples » : La table ronde, 2001

Henri Cabrol, « On m’appelait Monsieur Finale » : Les presses du Languedoc, 2004

Jean-Claude Martinez, « Les maîtres du rugby moderne : l’AS Béziers de 1970 à 1985 » : Atlantica, 2004

« Apothéose pour Béziers sur coup de poker de Cantoni… » : Le miroir des sports, 19 mai 1971

SEB a écrit:Sur l'Equipe du jour

(Sebedio)

(Sebedio)

Retourner vers Au temps de l'ASB

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité